Entità e persistenza delle disparità socioeconomiche territoriali in Italia

Le disparità territoriali in termini di reddito e occupazione all’interno dell’Unione Europea sono profonde e persistenti. Sono diversi gli Stati membri dell’Unione Europea ad aver sperimentato, negli ultimi vent’anni, una forte concentrazione geografica delle attività economiche, il che ha, naturalmente, portato a crescenti disuguaglianze regionali.

In questo quadro la performance dell’Italia è particolarmente negativa. Nelle ultime due decadi, le regioni italiane, e in particolare quelle economicamente meno avanzate, non hanno mostrato alcun processo di convergenza verso la media dell’Unione Europea. Le disuguaglianze territoriali in termini di reddito raccontano, però, solo una parte della storia; infatti, molti territori scontano un gap anche rispetto a dimensioni più ampie che hanno un impatto sul benessere delle persone: esistono differenze regionali significative, ad esempio, nell’accesso e nella qualità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Queste differenze rendono anche più difficile per le regioni in ritardo attrarre e trattenere le persone, le competenze e gli investimenti necessari per rompere un circolo vizioso di stagnazione e declino, gravando ulteriormente sul benessere e, di fatto, sulla produttività e sul reddito. Vi è, poi, una frattura (che rischia di aggravarsi) tra comunità rurali e urbane.

La classica lettura dell’economia italiana come di un’economia duale con la contrapposizione fra un Nord sviluppato e vivace ed un Sud in ritardo ed irrimediabilmente tagliato fuori dalle traiettorie di sviluppo delle regioni europee più dinamiche appare oggi del tutto inadeguata ed incapace di fornire quella indispensabile base conoscitiva per il disegno di politiche di riequilibrio territoriale efficaci.

Per queste ragioni l’analisi presentata nel rapporto Italia (ancora) diseguale. Entità e persistenza delle disparità socioeconomiche territoriali in Italia si focalizza sul livello subregionale (le province), per dare contezza dell’estrema eterogeneità spaziale del nostro Paese (sull’analisi delle profonde disuguaglianze infra-regionali si vedano anche i due recenti contributi di Gianfranco Viesti sul Menabò qui e qui), e su un mix di indicatori che ci permette di misurare diverse dimensioni delle disuguaglianze territoriali: economia e mercato del lavoro; capitale umano; demografia; servizi; qualità della vita; capitale civico (una impostazione analoga a quella seguita in un precedente studio della Fondazione Friedrich Ebert).

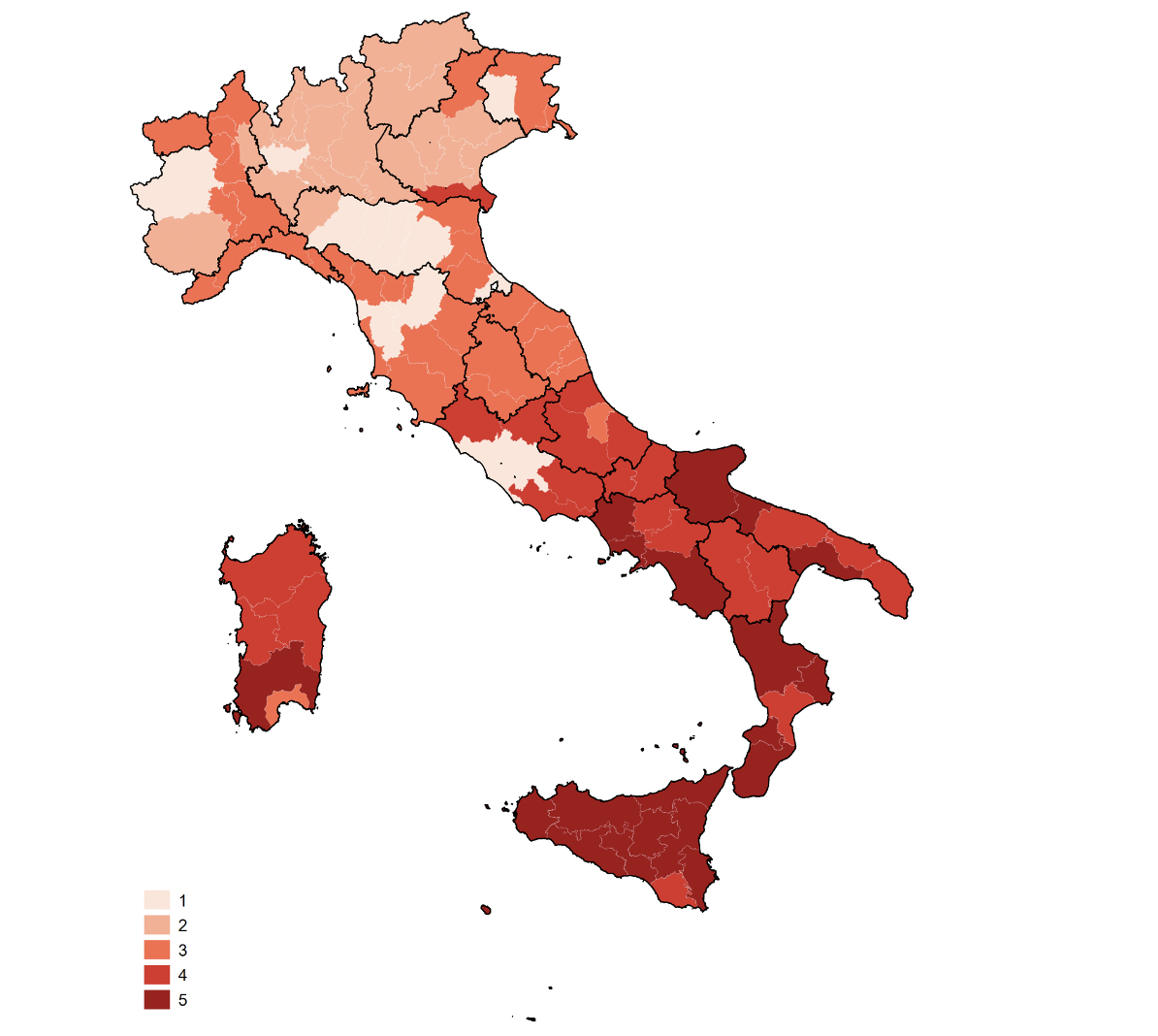

Attraverso un’analisi cluster, che permette di aggregare le diverse province italiane sulla base di similitudini e differenze per le diverse variabili utilizzate, si ottiene una mappa delle disuguaglianze socioeconomiche: il risultato è un’Italia suddivisa in cinque tipologie territoriali (Figura 1).

Le province incluse nel primo cluster (Rooted innovation with risks of social exclusion) sono quelle con le migliori condizioni socioeconomiche (le aree metropolitane del Centro-Nord e quelle che includono poli industriali e innovativi di antica tradizione), ma con un elevato rischio esclusione per chi percepisce redditi bassi. Un saldo migratorio nettamente positivo suggerisce che le province incluse in questo cluster sono attrattive per le persone residenti in altri territori. Il secondo cluster (Strategic industrial location) include province del Nord a forte vocazione industriale e manufatturiera, ma con una qualità della vita, in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla cultura, non particolarmente alta (il numero di librerie è il più basso tra tutti i cluster ed il patrimonio museale e l’offerta culturale sono al di sotto della media nazionale) e con una presenza di fattori di esclusione sociale. Il terzo cluster (Balanced living), che include le province di Liguria, Umbria, Marche, alcune province della Romagna, del Piemonte e della Toscana, nonché Aosta, Pescara e Cagliari, si caratterizza per valori vicini alla media nazionale per i principali indicatori economici e del mercato del lavoro, e superiori a quelli degli altri cluster per diversi indicatori che misurano la qualità della vita ed il capitale civico. Il quarto cluster (Struggling intersections) comprende per lo più province del Centro-Sud che potenzialmente rappresentano un “ponte” tra panorami socioeconomici diversi. Complessivamente, le opportunità economiche per le province di questo cluster sono limitate e sembra esserci il bisogno di iniziative per stimolare le opportunità lavorative, l’istruzione e la fruizione del ricco patrimonio storico e culturale presente in questi territori. L’ultimo cluster (Structural challeng) include le province di Caserta, Napoli, Salerno, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Taranto, le province calabresi eccetto Catanzaro, quelle siciliane all’infuori di Ragusa, e la provincia del Sud Sardegna. Si tratta di territori che presentano ritardi strutturali forti e persistenti che ne ostacolano la crescita economica. Queste province potrebbero ricevere beneficio da investimenti mirati dedicati al rafforzamento del sistema dell’istruzione, alla creazione di posti di lavoro ed allo sviluppo culturale.

Figura 1: Mappa delle disuguaglianze in Italia

Fonte: https://italia.fes.de/it/news/italia-ancora-diseguale-nuova-pubblicazione.html

Accanto all’analisi degli indicatori di disuguaglianza appare particolarmente interessante analizzare il livello di eterogeneità nella capacità amministrativa (Figura 2). Se si abbandona, infatti, l’idea che il mercato lasciato libero di agire possa portare a una riduzione del gap socioeconomico tra territori (cosa ampiamente dimostrata dai fatti), diventa allora necessario immaginare che la strada per la perequazione passi attraverso politiche pubbliche che, per essere implementate efficacemente, necessitano di competenze tecniche e amministrative elevate e di un assetto organizzativo capace di promuovere efficienza, trasparenza e accountability. In questo senso, il concetto di capacità amministrativa diventa centrale, inteso non solo come l’abilità di implementare politiche pubbliche, ma anche come la capacità di adattarsi a contesti in rapido cambiamento e di interagire efficacemente fra livelli di governo diversi. Purtroppo, anche rispetto a questa dimensione l’Italia appare frammentata, con ampi divari territoriali.

Combinando l’analisi sugli indicatori di disuguaglianza socioeconomica con quella effettuata sulla capacità amministrativa, si evince chiaramente che le province con le migliori performance (quelle nei primi tre cluster descritti in precedenza) sono anche quelle in cui gli indicatori relativi alle amministrazioni pubbliche sono migliori. Ovviamente, con gli strumenti analitici utilizzati non possiamo stabilire una relazione di causalità; tuttavia, pare opportuno sottolineare come migliori condizioni di vita siano associate a un elevato livello di capacità delle amministrazioni locali.

Figura 2: Mappa della capacità amministrativa

Fonte: https://italia.fes.de/it/news/italia-ancora-diseguale-nuova-pubblicazione.html

È evidente che per affrontare le acute e persistenti disuguaglianze territoriali serva un nuovo modo di pensare, più creativo e meno ortodosso, che superi la errata opposizione tra preoccupazioni di equità e obiettivi di efficienza. Una maggiore enfasi deve essere posta sulle condizioni di vita e sul benessere delle persone nei diversi territori. La portata e la gravità delle disuguaglianze regionali in Italia (ma più in generale in Europa), in particolare rispetto al mercato del lavoro, impongono un ritorno all’idea che le disparità regionali contano non solo per ragioni di efficienza ma anche per ragioni di equità, coesione sociale e politica.

Come sostenuto anche da Manos Matsaganis e Anton Hemerijck sul Menabò “la redistribuzione […] può migliorare i risultati economici: garantendo che il potenziale di ciascuno sia valorizzato, impedendo la trasmissione intergenerazionale di povertà e privazioni paralizzanti, alleggerendo lo stress mentale che costringe i poveri a prendere decisioni sbagliate. La riduzione della povertà non è solo il segno di una società attenta, di cui gli europei sono giustamente orgogliosi: promette anche un buon ritorno economico”.

Più nel dettaglio, le politiche di sviluppo territoriale devono, da una parte, essere indirizzate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali nei diritti dei cittadini attraverso una strategia di rilancio degli investimenti pubblici (sono due le dimensioni cruciali per determinare il benessere delle persone: la salute e l’istruzione) e, dall’altra, a sfruttare il potenziale inutilizzato nei diversi territori grazie a politiche industriali “place-based”, che non devono essere viste solo come un mezzo per promuovere il cambiamento strutturale, l’innovazione e la crescita economica, ma piuttosto come uno strumento attraverso cui perseguire obiettivi sociali (in primis, la creazione di “buona occupazione”) e ambientali.

In sintesi, le Cinque Italie che emergono dalla nostra analisi ci restituiscono, plasticamente, l’immagine di un Paese profondamente diseguale al suo interno. È, quindi, fondamentale che il tema delle disuguaglianze territoriali riceva un’attenzione molto maggiore da parte delle forze politiche progressiste, se si vogliono contrastare i movimenti populisti di destra e ricucire un rapporto, che si è spezzato, con quei cittadini che sperimentano disuguaglianze nei diritti o che percepiscono una disuguaglianza di riconoscimento delle proprie esigenze.