Aree interne, attenzione politica crescente ma servizi sempre più distanti

Negli ultimi anni le cosiddette aree interne italiane sono state al centro di un’attenzione crescente, da parte sia del legislatore sia delle autorità di gestione dei fondi europei. Con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), avviata nel ciclo di programmazione 2014-2020, si puntava a ridurre lo spopolamento di queste aree ritenute periferiche o distanti dai servizi essenziali: ospedali, scuole e stazioni ferroviarie (S. Lucatelli, D. Luisi e F. Tantillo, L’Italia Lontana. Una politica per le aree interne. Donzelli, 2022).Nel tempo, ingenti risorse sono state dedicate a interventi in ambito sanitario, educativo e infrastrutturale, anche all’interno dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra il 2014 e il 2020 alla SNAI sono stati destinati circa 1,2 miliardi di euro mentre per il periodo 2021-2027 i fondi complessivi sono giunti a circa 2,1 miliardi (CdD, La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e il Fondo di sostegno per i comuni marginali, Camera dei Deputati, 2023).

Tuttavia, a fronte di questa intensificazione di progetti e finanziamenti, il monitoraggio recentemente proposto attraverso Instant Analytics mostra che le distanze dai poli di servizi non si stanno riducendo, bensì, nella maggior parte dei casi, stanno addirittura aumentando. È un paradosso allarmante, che merita di essere approfondito per capire se gli investimenti introdotti siano davvero efficaci nel risolvere le criticità infrastrutturali di chi vive in questi territori.

La “perifericità” delle aree interne. Il cuore della SNAI è il criterio di distanza dai poli di servizi (L. Corazza, Il futuro delle aree interne. Lavoro e cittadinanza per un nuovo equilibrio dei luoghi. Prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 30 ottobre 2024. ISBN 9788896394472). Un comune viene considerato interno quando chi vi abita impiega un tempo medio di percorrenza in auto superiore a una soglia stabilita (oggi pari a 27,7 minuti) per raggiungere il polo più vicino; e in quel polo devono essere presenti, come minimo:

- un ospedale con Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) almeno di primo livello;

- un liceo e un istituto tecnico-professionale;

- una stazione ferroviaria di categoria silver o superiore.

Nel corso degli anni, è cambiata sia la definizione dei poli (passati da 339 del 2014 a 241 nel 2020) sia la metodologia di calcolo delle distanze. Nei primi studi (UVAL, Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance. Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici, 2012) si utilizzavano tempi di percorrenza basati su di un grafo stradale statico e in assenza di traffico; dal 2020, invece, si è iniziato a impiegare un approccio aggiornato con dati Tom Tom, capaci di cogliere in maniera più realistica le condizioni di traffico (Istat, La geografia delle aree interne nel 2020: vasti territori tra potenzialità e debolezze, Istituto Nazionale di Statistica, 2022; NUVAP, Aggiornamento 2020 della Mappa delle Aree Interne, Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione, 2022; DPCoe, Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI, Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, 2024). L’ultimo monitoraggio del 2020 classifica 3.834 comuni come area interna: il 48,5% del totale.

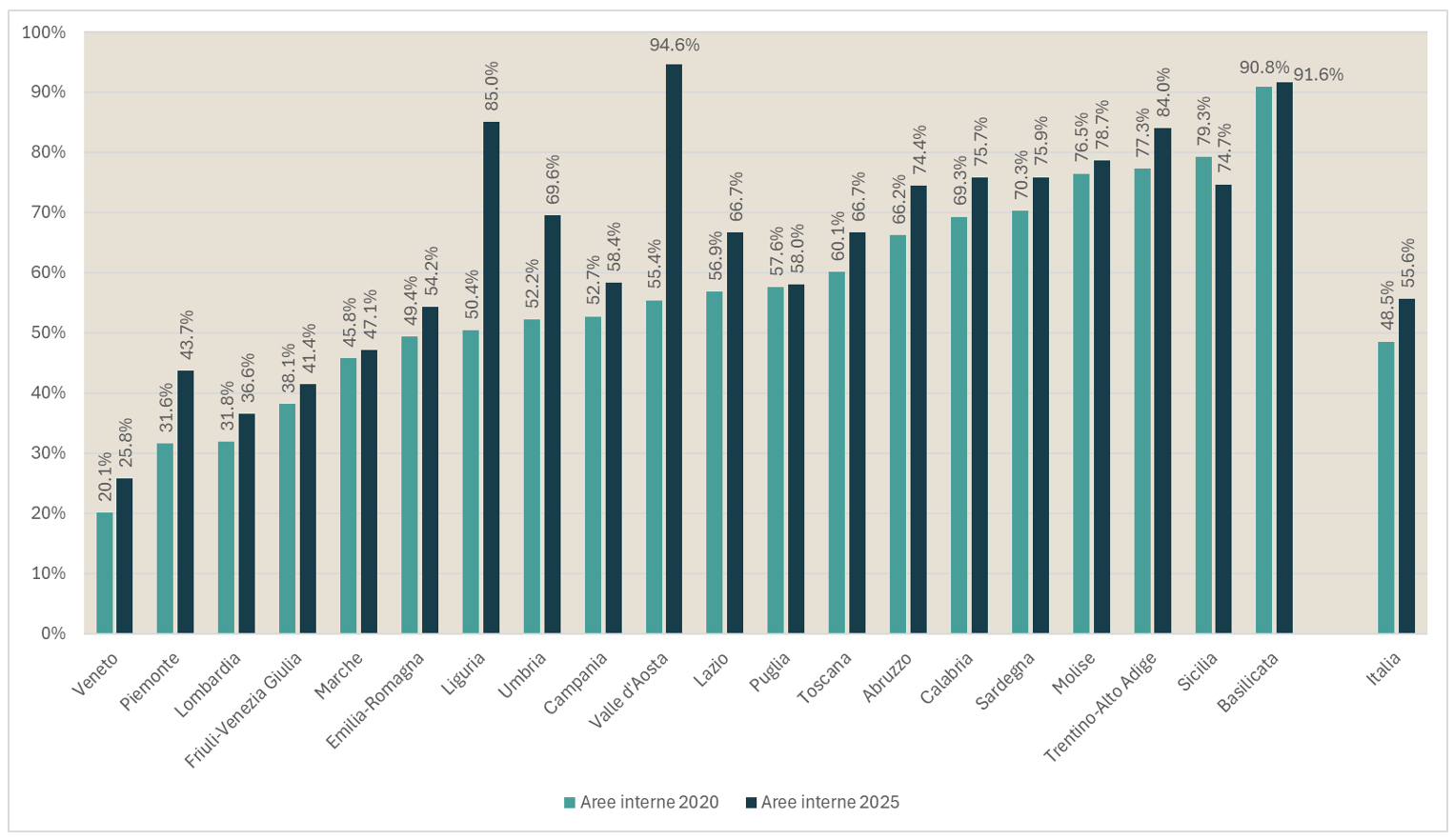

Un nostro recente aggiornamento ad aprile 2025, realizzato grazie alla piattaforma di monitoraggio Instant Analytics, evidenzia un importante incremento nel numero di comuni classificabili ad oggi come interni: tenendo la soglia dei 27,7 minuti, oggi più del 55% dei comuni italiani risulta interno, per un totale di oltre 4.800 comuni. Inoltre, anche il tempo medio per raggiungere il polo più vicino in tali aree si è incrementato passando da 45 minuti nel 2020 a oltre 50 minuti. In cinque anni la quota di aree interne è cresciuta di sette punti percentuali in media.

Figura 1: Percentuale di comuni classificati area interna per regione, confronto 2020 con 2025

Dati, questi, che evidenziano un paradosso se si pensa che, parallelamente, vi sono stati (e sono tutt’ora in corso) interventi infrastrutturali e potenziamenti di servizi finanziati con risorse italiane ed europee superiori a 1 miliardo di euro.

Figura 2: Confronto aree interne 2020 con 2025 e variazione di classe nel tempo rispetto alla classificazione SNAI

Ospedali, scuole e stazioni: l’analisi in dettaglio. Un aspetto interessante emerso dalle nostre elaborazioni è che non tutti i servizi sono ugualmente distanti. Focalizzandosi su ciascuna tipologia, i dati più recenti indicano quanto segue.

- Scuole: solo un decimo dei comuni (10,6%) risulta davvero lontano da un polo scolastico completo (liceo e istituto tecnico-professionale), con un tempo medio di percorrenza intorno ai 17-18 minuti per i comuni non dotati di tali strutture.

- Stazioni ferroviarie: circa un terzo dei comuni italiani (oltre il 34%) è classificabile come interno rispetto all’infrastruttura ferroviaria, con un tempo medio di oltre 25 minuti per raggiungere la stazione più vicina. Alcune zone, specie quelle sarde, registrano tempi di percorrenza ben superiori all’ora e mezza.

- Ospedali: è il servizio più critico. Sono più del 40% dei comuni (43,2%) i comuni da cui si impiega sostanzialmente oltre mezz’ora per arrivare in ospedale. Nei casi estremi, come quelli dei comuni di Bagolino in Lombardia o di Predoi in Trentino-Alto Adige, si superano i 110-120 minuti di viaggio.

Figura 3: Classificazione dei comuni in base alla distanza da specifici servizi, 2025

Perché monitorare in tempo reale fa la differenza. Un elemento metodologico innovativo del nostro lavoro presso Instant Analytics sta nell’uso di un monitoraggio continuo delle distanze basato su dati di traffico in tempo reale. Tradizionalmente, la mappatura viene effettuata su dati statici con cadenze più o meno lunghe. Ad esempio, l’attuale classificazione delle aree interne si basa su datai estratti nel mese di ottobre del 2019 (Istat, La geografia delle aree interne nel 2020: vasti territori tra potenzialità e debolezze. Istituto Nazionale di Statistica, 2022). Ciò comporta un ritardo nella percezione dei cambiamenti sul territorio. Con l’acquisizione quotidiana di dati su tempi di percorrenza, flussi e congestioni, riusciamo a:

- catturare variazioni transitorie: ad esempio, se per qualche motivo un ponte risulta in manutenzione e obbliga a una deviazione di 30 km, il comune interessato subisce un brusco peggioramento delle distanze;

- fornire indicazioni tempestive ai decisori: evidenziare le criticità non appena si manifestano, offre la possibilità di intervenire con provvedimenti mirati (riparazioni infrastrutturali, navette sanitarie, trasporti pubblici a chiamata, ecc.);

- misurare l’impatto effettivo degli interventi: se una Regione o un Ministero inaugura un nuovo servizio (ad esempio, un Centro di Primo Soccorso) oppure potenzia una rete di autobus extraurbani, si può valutare in tempi rapidi se quella novità riduce davvero i tempi di percorrenza dei comuni interessati.

Con questa prospettiva dinamica, si supera anche la convenzionale distinzione tra poli e aree interne, offrendo uno strumento granulare per la misurazione della distanza effettiva da ciascun servizio essenziale. In questo modo è possibile individuare aree strutturalmente (o momentaneamente) carenti sul fronte di specifici servizi e intervenire in maniera specifica ottimizzando le risorse a disposizione.

Dalle politiche place-based alla realtà dei territori. Come spiegare, allora, questo divario tra la volontà politica, che pure c’è stata, e l’effettiva crescita delle distanze? L’approccio place-based (F. Barca, Place-based policy and politics, in Journal of Social Democracy, 2019) che prevede che gli interventi siano progettati “dal basso” basandosi sui fabbisogni dei singoli territori, è spesso frenato da due problemi strutturali:

- burocrazia e governance frammentata: molti progetti di potenziamento, tra cui la SNAI, devono passare attraverso un labirinto amministrativo, fatto di competenze concorrenti tra Stato, Regioni, Comuni e vari enti intermedi. Il risultato è un ritardo cronico nell’attuazione dei progetti se non addirittura un blocco totale (R. Di Stefano e G. Resce, The determinants of missed funding: Predicting the paradox of increased need and reduced allocation, in Journal of Economic Behavior & Organization, 2025). In effetti, a fronte di una dotazione finanziaria superiore al miliardo di euro, l’ultimo monitoraggio di OpenCoesione segnala che sulla programmazione 2014-2020 è stato speso meno di 300 milioni di euro;

- carenza di investimenti infrastrutturali mirati: a fronte di interventi orientati allo sviluppo turistico, alla cultura o all’agricoltura, la voce mobilità (strade, trasporti pubblici o ferrovie secondarie) rimane spesso sottofinanziata o limitata a progetti di ampliamento locale (G. Monturano, G. Resce, e M. Ventura, Short-term Impact of Financial Support to Inner Areas, in Italian Economic Journal, 2025).

Il risultato finale è che le aree interne, in molti casi, non vedono miglioramenti tangibili nel breve o medio periodo. Al contrario, in alcune zone la situazione peggiora, complici la riduzione dei servizi sanitari o ferroviari meno redditizi, lo spopolamento e il crollo demografico.

Conclusioni. A dieci anni dall’avvio della SNAI, i dati che emergono dal monitoraggio di Instant Analytics mostrano un quadro tutt’altro che rassicurante: le distanze non sembrano ridursi, e anzi crescono. È evidente che i finanziamenti, pur ingenti, non abbiano ancora prodotto i miglioramenti sperati, soprattutto sul fronte della mobilità e dell’accesso a ospedali e stazioni ferroviarie.

Questo paradosso, che vede l’aumento delle aree interne nonostante l’attenzione prioritaria delle politiche, chiama in causa la qualità e la direzione degli investimenti. Probabilmente è necessario ripensare le procedure, migliorare il coordinamento fra i livelli di governo, accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali e, soprattutto, monitorare continuamente i risultati sul campo. Attraverso un approccio pronto a captare i segnali deboli e intervenire con tempestività, si può contribuire a spezzare il circolo vizioso che rende tali territori sempre più lontani dai servizi e dunque più esposti a spopolamento e fragilità sociale. Tuttavia, è ormai indispensabile rivedere in modo sostanziale la struttura delle politiche di coesione. Pur restando importante il coinvolgimento delle realtà locali, serve una regia nazionale forte, capace di orientare e integrare gli interventi. Al costo di riaccentrare, soprattutto quando si tratta di infrastrutture strategiche, è necessario superare la frammentazione attuale e puntare su un coordinamento più efficace. Questo approccio permetterebbe di rispondere con maggiore tempestività e coerenza alle esigenze dei territori, rafforzando l’impatto degli investimenti sulla riduzione dei divari