Dal RDC all’ ADI: una valutazione dell’ efficienza dei criteri di esclusione degli “occupabili”

La riforma che a partire dal 1° Gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza (RDC) con l’Assegno di Inclusione (ADI; Legge n. 85 del 2023) ha, come già discusso sul Menabò, reso l’Italia l’unico paese all’interno dell’Unione Europea in cui l’accesso al reddito minimo non si basa su un principio di “universalismo selettivo” – per il quale tutte le famiglie con risorse insufficienti dovrebbero poter accedere a una forma di sostegno monetario, indipendentemente dalle loro caratteristiche – ma è di natura categoriale. Per essere eleggibili all’ADI, infatti, in aggiunta ai requisiti monetari, patrimoniali e di residenza (questi ultimi allentati dalla riforma) e alle norme relative alla condizionalità al lavoro, bisogna far parte di un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente minore, o disabile, o di età non inferiore a 60 anni, o inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

Con la riforma, dunque, l’accesso al reddito minimo è limitato ad alcune tipologie di nuclei familiari, sulla base dell’assunzione – non scritta nella legge, ma spesso esplicitata dai suoi estensori – che i membri di questi nuclei siano gli unici meritevoli di supporto assistenziale in quanto impossibilitati (o quantomeno limitati) all’attività lavorativa a causa dei carichi familiari. Tutti gli individui che vivono in famiglie che non rispettano i requisiti categoriali prima richiamati – incluse quelli in cui già si lavora, ma il salario complessivo è insufficiente – sono, invece, esclusi dall’accesso al reddito minimo in quanto ritenuti “occupabili” e, dunque, non meritevoli di sostegno economico, con la parziale eccezione del temporaneo Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), che è condizionato alla partecipazione a una politica attiva.

La riforma seleziona, dunque, i potenziali percettori del reddito minimo sulla base della composizione familiare, senza tenere in alcun conto le effettive opportunità occupazionali dei singoli individui. Se l’obiettivo era quello di incentivare la ricerca di un lavoro da parte dei beneficiari occupabili, la scelta operata dal legislatore appare quantomeno bizzarra dato che – come rimarcato, fra gli altri, dal Comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza nel 2021 – l’effettiva occupabilità degli individui non dipende semplicemente dalla composizione familiare (ad esempio, dalla presenza di minori o anziani), ma da un insieme molto più complesso di caratteristiche individuali e familiari oltre che, più in generale, dalla domanda di lavoro. Criteri di inclusione basati sulla sola composizione familiare appaiono, peraltro, in contrasto con l’equità orizzontale: due individui con la stessa residenza e le stesse condizioni economiche, nonché le stesse opportunità di lavoro, sono infatti diversamente tutelati in base a criteri (ovvero le caratteristiche degli altri membri della famiglia) che non dovrebbero essere considerati rilevanti in questo contesto.

La decisione di abbandonare il principio di universalismo selettivo appare, dunque, molto problematica dal punto di vista dell’equità. Per valutare se sia almeno in parte ragionevole in un’ottica di efficienza economica è necessario indagare se i requisiti categoriali introdotti dalla riforma siano effettivamente in grado di selezionare come beneficiari potenziali dell’ADI unicamente chi ha effettive difficoltà occupazionali. È quanto abbiamo fatto in un nostro recente lavoro ponendo a confronto le storie lavorative dei percettori del RDC inclusi ed esclusi dalla riforma del 2023 per verificare se l’occupabilità degli esclusi in base al criterio della composizione familiare è effettivamente maggiore.

A questo fine abbiamo fatto uso di una banca dati innovativa – sviluppata all’interno di un progetto di ricerca congiunto fra il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze e il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza – che incrocia le informazioni del campione dell’Indagine sulle Spese delle Famiglie condotta dall’ISTAT, con quelle registrate dall’INPS nei suoi archivi amministrativi relativamente agli intervistati in tale campione. Ai nostri fini, in particolare, risultano fondamentali le informazioni, tracciate negli archivi INPS, sull’effettiva ricezione del RDC e sulla storia lavorativa individuale.

Abbiamo, dunque, selezionato il gruppo di individui beneficiari del RDC nel 2019 e studiato le loro storie lavorative, sintetizzate dalle settimane lavorate e dalle retribuzioni percepite complessivamente nel periodo 2013-2017. Abbiamo scelto un periodo precedente l’introduzione della prima misura di reddito minimo in Italia (2018), per evitare che l’analisi potesse essere distorta da eventuali modifiche nei comportamenti individuali indotte proprio dalla possibilità di accedere al reddito minimo.

Applicando poi ai beneficiari del RDC i requisiti introdotti dalla riforma del 2023 abbiamo distinto tre gruppi di beneficiari: i) quelli eleggibili anche per l’ADI; ii) quelli che rispettano i requisiti categoriali dell’ADI ma ne sono esclusi a causa delle modifiche delle regole della prova dei mezzi stabilite dalla riforma (che ha agito principalmente modificando la scala di equivalenza e fissando criteri più stringenti per i nuclei che vivono in affitto; iii) quelli esclusi dall’ADI a causa dei nuovi requisiti categoriali.

Abbiamo pertanto condotto una serie di regressioni OLS per valutare la relazione fra settimane lavorate e (logaritmo delle) retribuzioni medie nel 2013-2017 o nel solo 2017, come variabili dipendenti, e le tre categorie di gruppi inclusi o esclusi dall’ADI, controllando per una serie di caratteristiche individuali presenti nel nostro dataset (genere, età, cittadinanza, titolo di studio, macro-area geografica di residenza). L’analisi è stata condotta su un campione di 642 individui non disabili, di età 24-59 nel 2019 e che soddisfano o meno i requisiti categoriali nell’intero periodo di analisi; di questi, il 39,1% soddisfa i requisiti ADI, il 23,3% non rispetta la prova dei mezzi in base alle norme dell’ADI, mentre il 37,6% non soddisfa i requisiti categoriali.

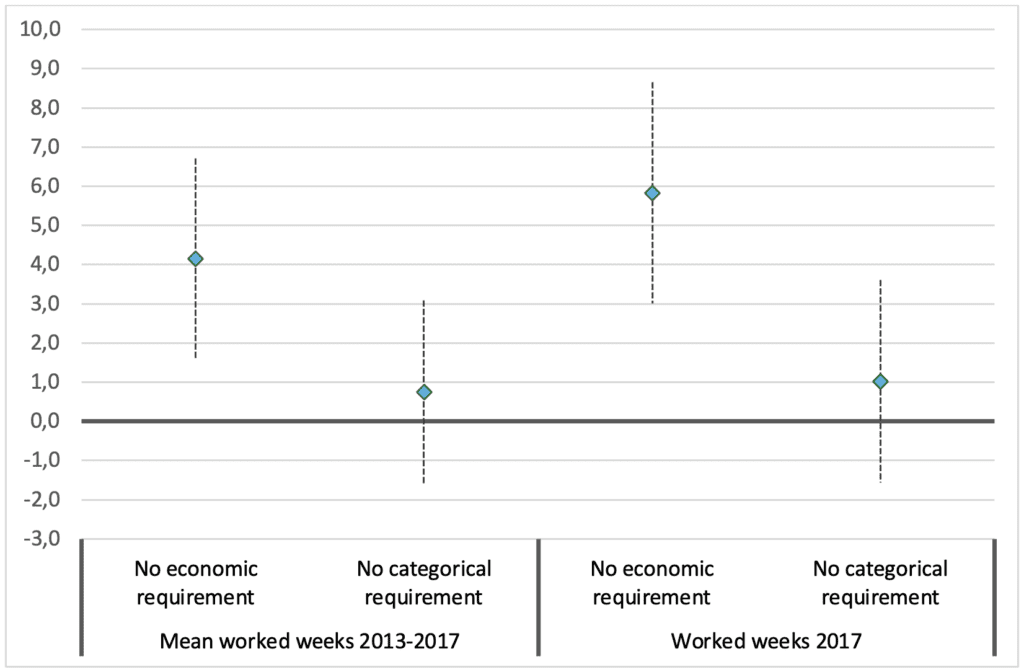

Il principale risultato della nostra analisi è che – guardando sia alle settimane lavorate (Figura 1) che alle retribuzioni conseguite (Figura 2), sia nel 2017 che, in media, nel 2013-2017 – non si riscontra alcuna differenza statisticamente significativa nelle storie lavorative tra gli individui in età attiva che appartengono a famiglie incluse nell’ADI (la modalità omessa nelle nostre stime, rispetto alle quali vanno, dunque, interpretati i coefficienti stimati) e quelli che vivono in nuclei che non soddisfano il requisito categoriale.

Si rileva invece che – rispetto agli individui inclusi nell’ADI – chi è escluso a causa dei nuovi requisiti economici in passato ha lavorato e guadagnato di più. Questo risultato non è tuttavia sorprendente se si considera che ad essere esclusi dai requisiti economici sono i nuclei in cui il reddito è vicino alla soglia del means test e, nella maggior parte dei casi, la fonte di questo reddito è il lavoro (si tratta, dunque, di famiglie di working poor).

Figura 1: Coefficienti stimati con metodo OLS dell’associazione fra settimane lavorate fra il 2013 e il 2017 dai percettori di RDC nel 2019 ed eleggibilità per l’ADI

Note: Le linee tratteggiate indicano gli intervalli di confidenza al 90% di significatività. La categoria di riferimento (omessa) si riferisce a chi è incluso nell’ADI. Nelle regressioni si controlla per genere, età, cittadinanza, istruzione e macro-area di residenza. Fonte: elaborazioni degli autori su dati AD-HBS 2019.

Figura 2: Coefficienti stimati con metodo OLS dell’associazione fra logaritmo delle retribuzioni lorde annue percepite fra il 2013 e il 2017 dai percettori di RDC nel 2019 ed eleggibilità per l’ADI

Note: Le linee tratteggiate indicano gli intervalli di confidenza al 90% di significatività. La categoria di riferimento (omessa) si riferisce a chi è incluso nell’ADI. Nelle regressioni si controlla per genere, età, cittadinanza, istruzione e macro-area di residenza. Fonte: elaborazioni degli autori su dati AD-HBS 2019.

Dai nostri risultati si deduce, quindi, che, considerando le settimane lavorate e i redditi da lavoro nel periodo precedente all’introduzione del reddito minimo in Italia come un’adeguata proxy dell’occupabilità degli individui, l’idea che gli individui che vivono in famiglie escluse dai requisiti categoriali siano in realtà più occupabili di quelli appartenenti a famiglie protette dalla riforma non appare supportata dall’evidenza empirica.

Tuttavia, è necessario un caveat. La mancanza di differenze nelle storie lavorative non implica che lavorare non sia più gravoso per chi appartiene alle famiglie “protette” dall’ADI (ovvero, quelle con minori, anziani o disabili) e che, quindi, il loro benessere soggettivo (non misurabile con i nostri dati) non sia inferiore. Tuttavia, l’enfasi della riforma non era sul benessere dei lavoratori, ma sulle effettive possibilità di occupazione, ed è questo ciò che volevamo cogliere con il nostro esercizio empirico.

Possiamo, dunque, concludere sottolineando come la scelta di escludere alcune famiglie dall’ADI in base alle caratteristiche dei membri della famiglia non appaia motivata dalle effettive maggiori possibilità di occupazione degli individui in età attiva che vivono in queste famiglie. In altre parole, se l’obiettivo della riforma era distinguere gli individui occupabili da quelli non occupabili, e quindi da tutelare, i criteri di selezione adottati dalla riforma appaiono inadeguati allo scopo e i risultati ampiamente inefficienti.