La Politica di coesione ad un bivio: quale futuro possibile?

La nuova Commissione europea si è insediata con un mandato politico particolarmente ambizioso ed in un contesto caratterizzato da un delicato equilibrio politico, sia tra governi degli Stati membri che tra Commissione e Parlamento europeo, nonché all’interno della stessa maggioranza che le ha dato il via.

Se, da un lato, la pressione verso una forte discontinuità rispetto alle politiche intraprese finora sembra particolarmente elevata, dall’altra, le sfide da affrontare – dalla doppia transizione, digitale e ambientale, all’invecchiamento demografico, alla riduzione della partecipazione democratica e, non da ultimi, i cambiamenti geopolitici (conseguenti anche dell’avvio della nuova amministrazione americana) – meritano risposte che non possono che essere di stampo e vigore europeo. Tutto ciò ha un impatto sulle Politiche di coesione alle quali è comunque opportuno riservare una riflessione, anche al di là degli sviluppi che potranno riguardarle.

Al riguardo i segnali che arrivano non sono incoraggianti per almeno due motivi: i) per la finalizzazione delle risorse – ovvero la concentrazione sulle spese per la sicurezza e la difesa (per di più con il rischio che si traducano per la gran parte in maggiori importazioni dai colossi mondiali) e per la gestione delle migrazioni a seguito del nuovo patto europeo -; ii) per le modalità con cui l’Unione Europea proverà a recuperare queste risorse: ricordiamo la contrarietà piuttosto forte di alcuni governi ad emettere debito comune ed il consenso – per quanto limitato – verso l’utilizzo della flessibilità all’interno della recente riforma del Patto di stabilità, che, al dire il vero, per Paesi come il nostro, non lascia molti spazi di finanza pubblica espansiva.

In particolare, il nuovo piano della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per incrementare massicciamente le spese per la difesa, “ReArm Europe”, non prevede praticamente alcun finanziamento aggiuntivo e lascia l’onere di reperire le risorse sulle spalle degli Stati membri. Tra le idee proposte dall’esecutivo dell’Unione c’è, appunto, quella di reindirizzare i fondi della Politica di coesione verso la spesa per la difesa. La Politica di coesione, lo ricordiamo, vale circa un terzo del bilancio europeo (poco meno di 400 miliardi di euro per il 2021-2027) ed è, ovviamente, il cassetto finanziario che tutti vorrebbero aprire e da cui molti vorrebbero attingere.

Reindirizzare i fondi destinati alla rivitalizzazione delle regioni in ritardo di sviluppo per dotare l’Europa e i suoi Stati membri di più missili significa meno strade, meno soldi per promuovere le attività produttive, per sostenere la formazione dei lavoratori, per supportare l’economia sociale, etc.; cioè quanto di più lontano si possa immaginare da quello di cui, oggi, l’Europa avrebbe bisogno per ricucire un rapporto, che si è spezzato, con quei cittadini che sperimentano disuguaglianze nei diritti o che percepiscono una disuguaglianza di riconoscimento delle proprie esigenze. Frattura che si traduce nell’aumento del malcontento, del populismo, dei movimenti di estrema destra e dell’euroscetticismo: fenomeni che rischiano di minare l’unità europea e la stabilità democratica, sollevando interrogativi su quale sarà il futuro del Vecchio Continente. Sullo sfondo, però, oltre al tema delle risorse ce ne sono altri particolarmente critici: la governance (centralizzazione, stile PNRR, oppure regionalizzazione); gli obiettivi (maggiore e più stringente individuazione delle priorità); le modalità attuative (performance based con il “pay by result” stile PNRR oppure pagamenti indiretti “a piè di lista” ma soggetti a controlli ex post).

Alla base, però, vi è una vexata quaestio. La Politica di coesione, così come è disegnata, ha funzionato? È riuscita a promuovere uno sviluppo economico e sociale armonioso tra i vari territori europei e una riduzione delle disuguaglianze?

È questa la domanda, al di là delle discussioni contingenti, che dovrebbe guidare il dibattito sul futuro della Politica di coesione. E per farlo sarebbe auspicabile fare tesoro dei risultati e dei suggerimenti di policy prodotti da numerosi studi nelle ultime decadi.

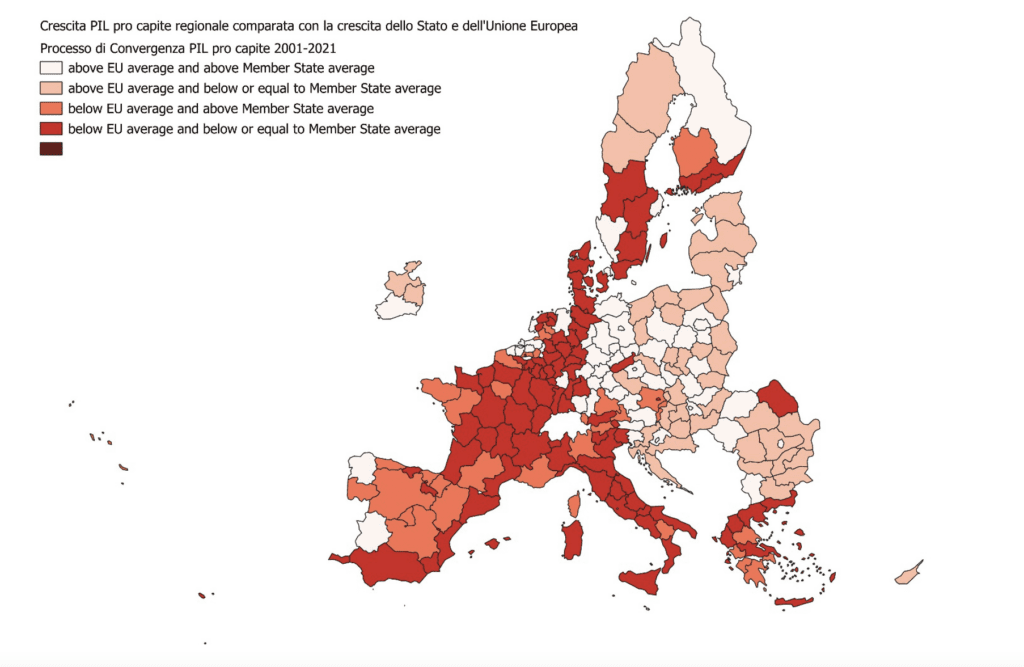

Trent’anni dopo il contestuale lancio del Mercato unico europeo e del rafforzamento della Politica di coesione, la tendenza di lungo termine è chiara: molte aree in Europa hanno sperimentato una notevole convergenza economica e sociale verso l’alto; tuttavia, persistono disparità socioeconomiche e un numero crescente di regioni rischia di dover affrontare nuove sfide (vedi Mappa, Fonte: 9° Rapporto sulla politica di coesione.

Studi recenti mostrano come l’impatto della Politica di coesione sia complessivamente positivo, ma altamente eterogeneo. Inoltre, la spesa dei Fondi strutturali genera spillover spaziali rilevanti ed eterogenei: ciò significa gli effetti positivi non restano confinati alle regioni target. L’entità dei risultati delle politiche varia nello spazio a causa di una serie di fattori, a livello regionale, condizionanti.

L’evidenza disponibile sul valore aggiunto dei Fondi strutturali fornisce, dunque, un forte argomento contro coloro che mettono in dubbio la logica della Politica di coesione. Ed è da questo presupposto che la discussione sul futuro di questa politica deve partire. Alcuni spunti di seguito.

Il futuro della Politica di coesione è strettamente legato a come verranno allocate le risorse nel budget europeo post 2027 (2028-2034, già dalla prossima estate inizieranno i negoziati) perché le priorità politiche per l’Unione Europea sono numerose. Occorre, però, che le risorse destinate agli interventi di riequilibrio territoriale non vengano ridotte e, anzi, risultino sufficienti per dare continuità agli interventi e non abbandonare i territori più fragili, il che sarebbe un segnale deleterio anche dal punto di vista della reputazione europea e della tenuta democratica.

Se il PNRR avrà un futuro nel post 2027, la sua relazione con il futuro della Politica di coesione andrà certamente affrontata poiché, come evidenziato da molti attori locali e regionali, il PNRR è sembrato troppo centralizzato nella definizione e nella gestione e questo è, evidentemente, contradditorio rispetto a significati e valori delle politiche di coesione. Si pensi alla difficoltà di rispettare la clausola di spesa del PNRR del Mezzogiorno, prevista ex lege, ossia il 40%: a dicembre 2024 i dati oscillano tra il 32% e il 37%. Una ricentralizzazione, insomma, si scontrerebbe con la necessità, evidenziata in molti studi, di una politica place-based.

Nel tempo, la Politica di coesione ha agito anche da stabilizzatore economico del ciclo, una fonte di risorse a supporto degli investimenti durante le crisi finanziarie e, più recentemente, durante la pandemia e la guerra di aggressione della Russia in Ucraina. Comunque sia, sebbene il contributo delle politiche di coesione alla risposta europea alle crisi sia stata cruciale, il loro obiettivo dovrebbe rimanere focalizzato al raggiungimento di obiettivi strutturali di lungo termine.

Per fare questo occorre che la condivisione degli obiettivi sia continua, duratura e definita nel tempo, ed è bene che le politiche siano messe in sicurezza rispetto ai cicli politico-elettorali, pur mantenendo meccanismi di flessibilità che consentano comunque agli Stati di utilizzare queste risorse in funzione di “shock” che possono di volta in volta verificarsi.

Occorre, inoltre, aumentare la capacità istituzionale e la governance in senso lato delle politiche, in primis, ma non esclusivamente, dal lato delle amministrazioni pubbliche. Per avere efficacia queste non possono che essere condivise, co-modellate, co-disegnate e co-programmate con i principali attori del mondo economico e sociale, il cui coinvolgimento dal basso non può che facilitare l’attuazione di queste politiche perché rappresentano ed esprimono le necessità della domanda a cui esse offrono strumenti e risorse. Anche da questa prospettiva, il rischio di esclusione dei soggetti locali con la centralizzazione delle politiche sarebbe più forte.

Occorre, infine, che le politiche siano guidate maggiormente dai dati. Studi e metodologie non mancano, occorre perciò disegnare le politiche secondo la logica dell’impatto economico, sociale e ambientale con metriche che dimostrino e valutino costantemente le politiche nel senso del what if controfattuale ma anche sperimentando sul campo valutazioni qualitative innovative. Molto si è fatto, come già discusso sul Menabò, si pensi all’esperienza italiana di OpenCoesione, ma molto si può ancora fare.