Sovranità Tecnologica Coopetitiva: una nuova strategia per l’Italia e l’Europa

La crescente competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, accompagnata dall’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, ha reso centrale il tema della Sovranità Tecnologica (ST) nel dibattito europeo. La capacità di un paese di sviluppare e controllare tecnologie strategiche è oggi considerata essenziale per la sicurezza economica e la competitività industriale (Cerra & Crespi, 2021).

Riconoscere l’importanza della competizione tecnologica come terreno di gioco per la definizione degli assetti geostrategici mondiali è il primo passo per evidenziare come le politiche industriali, della ricerca e dell’innovazione non possano più limitarsi ad ambire a un generico aumento della competitività, ma che debbano diventare uno strumento per indirizzare gli attori economici ad agire in modo tale da generare esternalità di sicurezza favorevoli agli interessi strategici di uno Stato o di una loro unione.

Il passaggio successivo è quello di tenere conto che la risoluzione di alcuni problemi e la possibilità di cogliere le opportunità che l’attuale fase storica sta offrendo necessitano di andare oltre le capacità e le competenze disponibili nelle singole aziende o nei singoli Paesi. In particolare, le grandi sfide del nostro tempo come lo sviluppo e la governance delle nuove tecnologie digitali – e in primis dall’Intelligenza Artificiale (IA) -, i cambiamenti climatici, la transizione verso modelli energetici e di crescita sostenibili, la salute, la sicurezza, i fenomeni demografici e migratori, possono essere più efficacemente affrontati mettendo in campo attività di cooperazione, in particolare in ambito europeo e internazionale.

La competizione tecnologica è attualmente dominata da Stati Uniti e Cina, mentre l’Unione Europea sta perdendo terreno. A differenza di Stati Uniti e Cina, che dispongono di strategie centralizzate e ingenti risorse sia pubbliche sia private da destinare ai settori tecnologici, l’Unione Europea (UE) affronta il rischio di un declino competitivo a causa della frammentazione delle sue politiche industriali e della limitata capacità di coordinamento tra gli Stati membri (Guarascio et al., 2025). L’UE spende meno in R&S rispetto ai suoi principali concorrenti: 2,1% del PIL nel 2022, contro il 2,6% della Cina e il 3,6% degli Stati Uniti. Inoltre, mentre questi ultimi stanno sperimentando una forte accelerazione degli investimenti legati all’IA e alla digitalizzazione, l’Europa si è concentrata sugli aspetti regolatori senza dispiegare una pari azione sul lato degli investimenti innovativi, rischiando così di ridurre la propria capacità di sviluppare e utilizzare le tecnologie di frontiera (Cerra & Crespi, 2023).

La competizione tecnologica non è tuttavia l’unica dinamica che caratterizza le interazioni nel campo della ricerca e dell’innovazione a livello internazionale. La cooperazione in ambito scientifico e tecnologico è infatti indispensabile per raggiungere obiettivi ambiziosi circa l’introduzione di innovazioni radicali e trasformative. Lo sviluppo di questo tipo di tecnologie richiede infatti di integrare ampie basi di conoscenza, di realizzare progetti di lungo periodo basati sul confronto e sulla cross-fertilizzazione di domini scientifici diversi, di porre in comunicazione istituzioni e soggetti dotati di esperienza profonda in ambiti specifici (UNCTAD, 2023).

Da questo punto di vista, l’isolamento costituisce una barriera per i processi di integrazione della conoscenza e di apprendimento collettivo che sono alla base dei più rilevanti avanzamenti scientifico-tecnologici. L’attuale fase si distingue quindi per una forte ambivalenza. Da un lato, i continui progressi delle tecnologie digitali facilitano il trasferimento di dati e conoscenze, consentendo di coordinare le attività produttive e di ricerca in modo sempre più efficiente. Analogamente, fenomeni eminentemente globali, come il cambiamento climatico e le pandemie, chiamano in causa la necessità di rafforzare la cooperazione in ambito scientifico e di coordinare le politiche. Dall’altro, la crescita dei conflitti e delle tensioni geopolitiche spingono nella direzione opposta, favorendo l’adozione di politiche che riducono la possibilità di cooperare o rendono questa attività molto costosa/rischiosa (Huang & Soete, 2025).

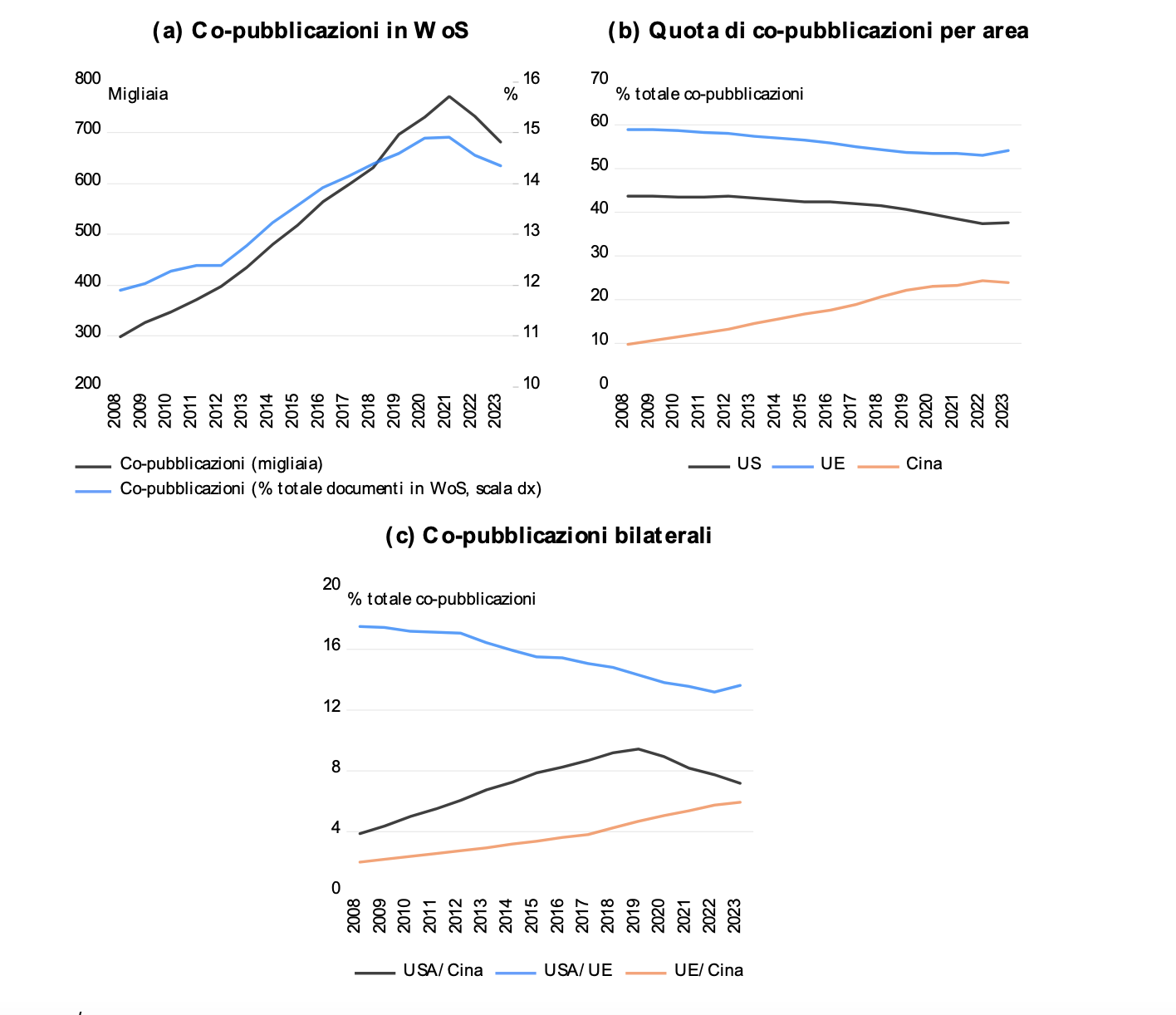

La Figura 1 mostra l’evoluzione delle co-pubblicazioni scientifiche internazionali tra UE, Stati Uniti e Cina dal 2008 al 2023. Sebbene la quota di pubblicazioni congiunte sia cresciuta fino al 2021, negli ultimi due anni si è registrata una contrazione, a segnalare una progressiva frammentazione delle attività di collaborazione scientifica globale. In particolare, i dati evidenziano che la quota di collaborazioni USA-Cina nel sistema globale, in costante crescita fino al 2019, è diminuita negli anni più recenti, passando dal 9,4% del 2019 al 7,1% del 2023, anche a seguito delle restrizioni adottate dal governo americano nei confronti delle università e delle aziende cinesi. Al contrario, la quota di collaborazioni UE-Cina ha continuato ad aumentare, a segnalare la tendenza ad una forte apertura internazionale del sistema della ricerca europeo.

Figura 1. Co-pubblicazioni scientifiche, 2008-2023. (a) articoli con uno o più autori internazionali indicizzato in Web of Science; (b) Co-pubblicazioni internazionali per area; (c) Co-pubblicazioni bilaterali USA/Cina, USA/UE and UE/Cina

Fonte: elaborazione propria su dati Clarivate Incites, estratti a Settembre 2024

Anche i dati brevettuali confermano l’importanza della cooperazione internazionale in campo tecnologico. In particolare, la Figura 2 evidenzia come, tra il 2000 e il 2021, le collaborazioni tra Stati Uniti e altri paesi del G7 siano diminuite dall’83% al 48%, mentre le collaborazioni con Cina e India sono aumentate fino a rappresentare il 50% del totale. Si noti che, a differenza di quanto osservato per le pubblicazioni scientifiche, dai dati sui brevetti relativi agli Stati Uniti non emerge una flessione delle collaborazioni con la Cina negli anni successivi al 2016, con l’eccezione del 2021. L’inerzia nelle attività di collaborazione tra USA e Cina in ambito tecnologico, realizzate prevalentemente dalle aziende, sembra, quindi, maggiore che nella ricerca scientifica.

Figure 2. Attività di co-brevettazione tra Paesi selezionati di G7 e BRICS. Collaborazioni internazionali bilaterali di USA, Cina, India, Francia, Germania, Italia. 2000-2021

Fonte: Elaborazione propria su dati OCSE.

Note: la Figure mostra la quota di co-brevettazioni di USA, Cina, India, Francia, Germania, Italia, altri G7 e altri BRICS, in percentuale delle co-brevettazioni totali tra Paesi del G7 e BRICS.

Il quadro delineato evidenzia come sulle interdipendenze internazionali, nel delicato campo delle attività scientifiche e tecnologiche agiscano forze, contemporaneamente, competitive e cooperative.

In questo contesto, interpretare erroneamente la Sovranità Tecnologica come tecno-nazionalismo conduce a politiche della ricerca e dell’innovazione chiuse, ovvero che mirano a dotare un Paese di capacità tecnologiche in tutti gli ambiti. Queste politiche, nei fatti, non garantiscono la Sovranità Tecnologica.

La Sovranità Tecnologica non richiede di perseguire un’autonomia tecnologica tout court, che metta in discussione la divisione internazionale del lavoro e che preveda di sviluppare capacità tecnologiche autonome in tutti i campi ritenuti strategici. Tuttavia, suggerisce la necessità che un singolo paese (o una federazione di stati come nel caso dell’Unione Europea) sviluppi o preservi, con riferimento a tecnologie fondamentali, una propria autonomia, o una dipendenza strutturale più bassa possibile. Raggiungere questo obiettivo attraverso un approccio tecno-nazionalista sarebbe fortemente inefficiente, oltre che di fatto irrealizzabile.

Questo è ancor più vero considerata la sempre maggiore integrazione sistematica tra i diversi settori tecnologici e la crescente rilevanza delle tecnologie a uso generale come l’IA o le tecnologie quantistiche. In futuro, l’interazione tra i settori tecnologici e la loro integrazione sistematica è destinata ad aumentare, accelerando così la complessità della conoscenza necessaria allo sviluppo tecnologico.

La strategia della Coopetizione, ovvero quella in grado di combinare simultaneamente dinamiche cooperative e competitive per l’innovazione, appare quindi la più adatta per affrontare le sfide poste dallo scenario attuale e futuro. Di conseguenza, possiamo definire Sovranità Tecnologica Coopetitiva la strategia strutturale e longitudinale in cui gli Stati competono per la leadership tecnologica e, al contempo, collaborano in modo consapevole e ponderato con altri Paesi alla generazione di tecnologie critiche essenziali, attraverso l’utilizzo di conoscenze complementari.

Un approccio di policy innovativo, che chiarisce in maniera pragmatica come la sicurezza fisica, digitale, economica e sociale dei cittadini europei, dovrà necessariamente passare, da un lato, per un ritorno agli investimenti e alle politiche industriali, specie nei settori ad alta tecnologia, dall’altro per lo sviluppo consapevole e ponderato di relazioni collaborative in ambito internazionale.

Più in generale, la Coopetizione può diventare un approccio strutturale nella definizione e implementazione delle strategie dell’Unione Europea, in particolare quelle riguardanti la Sicurezza Economica – Economic Security Strategy – e l’Autonomia Strategica Aperta – Open Strategic Autonomy (Figura 3).

Figura 3. La Coopetizione come nuovo pilastro della strategia UE

Fonte: Centro Economia Digitale

Da un lato, significa ripristinare politiche interne che favoriscano lo sviluppo della produzione nei settori strategici. Dall’altro, instaurare partnership multilaterali per raggiungere una resilienza economica e una sicurezza collettiva, tenendo ben presente il principio seguito dalla stessa Commissione Europea in merito alle relazioni di cooperazione internazionale nell’ambito della ricerca che dovranno essere: “aperte quanto possibile, chiuse quanto necessario” (Commissione Europea, 2024).

Rispetto a questo, l’adozione da parte dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri di un sistema di governance della coopetizione in grado di coinvolgere, ai vari livelli, tutte le istituzioni e le organizzazioni coinvolte nella definizione e implementazione delle politiche, può rappresentare lo strumento operativo per valutare, di volta in volta, l’intensità dei rischi e delle opportunità derivanti dalle attività di collaborazione. Ciò vale, tra l’altro, per la valutazione delle partnership sia all’interno sia all’esterno dell’UE per lo sviluppo delle filiere strategiche, lo screening degli Investimenti Diretti Esteri sia in entrata sia in uscita, il procurement pubblico, le attività di collaborazione nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico.

Un obiettivo non semplice da realizzare e che non deve essere interpretato come mero adempimento burocratico, ma che appare necessario in un contesto internazionale in cui la modalità “business as usual” non può più essere considerata un’opzione praticabile.